骨格診断は、自分の体型や骨格に最も適したファッションスタイルを見つけるための有効な手段です。この記事では、骨格診断の具体的な方法とステップ、各骨格タイプの特徴、そして診断結果をもとにしたファッションアドバイスについて詳しく解説します。

骨格診断とは?

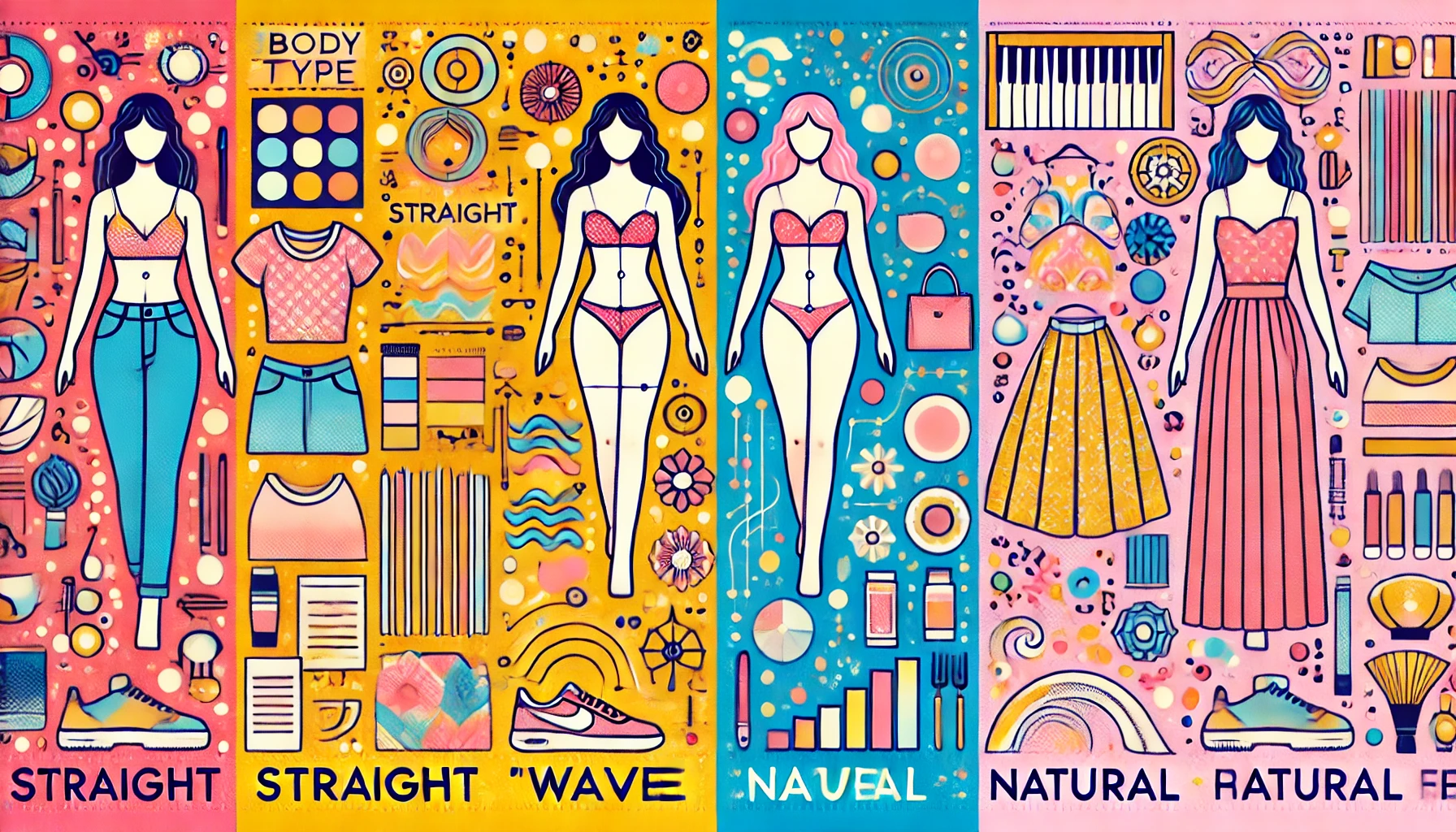

骨格診断とは、生まれ持った骨格を「ストレート」「ウェーブ」「ナチュラル」の3つのタイプに分け、それぞれに似合うファッションアイテムを見つける方法です。この診断により、自分の体型を最も美しく見せるための服のデザインや素材がわかります[1]。

骨格診断の方法は?

骨格診断の方法は、以下のステップに従って行います。

- 体のラインをチェックする – 鏡の前で自分の体のラインを観察し、骨の出っ張り具合や筋肉の付き方を確認します。

- 体の質感を確認する – 触ってみて、皮膚の下の骨や筋肉の感触を確かめます。

- 骨の特徴を分析する – 肩の位置や腰のラインなど、体の各部分の骨の特徴を細かく分析します[3]。

骨格タイプの特徴は?

- ストレートタイプ – 筋肉質で、骨が目立ちにくい。シンプルで立体感のある服が似合います。

- ウェーブタイプ – 柔らかい質感で、骨が目立ちやすい。フリルや柔らかい素材の服が似合います。

- ナチュラルタイプ – 骨が太く、四角いフレーム感がある。カジュアルでゆったりした服が似合います[4]。

骨格診断のメリットは?

骨格診断の最大のメリットは、自分に最も似合うファッションスタイルを見つけることができる点です。これにより、体型を美しく見せるだけでなく、自信を持ってファッションを楽しむことができます[5]。

よくある誤解とその解消方法は?

自己診断の際によくある誤解として、自分の体型を正確に理解できないことがあります。これを解消するためには、プロの診断を受けるか、詳細なチェックリストを使って自己診断を行うことが重要です[2]。

まとめ

骨格診断を通じて、自分に最も似合うファッションスタイルを見つけることは、自己表現の一つです。診断結果をもとに、自信を持って毎日のファッションを楽しんでください。

よくある質問/Q&A

Q1: 骨格診断で自分のタイプがわからない場合はどうすればいいですか?

A1: 自分のタイプがわからない場合は、プロの骨格診断士に診断してもらうことをおすすめします。オンラインの自己診断ツールもありますが、プロの目で見てもらうとより正確な診断が得られます[2]。

Q2: 骨格診断の結果は年齢とともに変わりますか?

A2: 骨格診断の結果は基本的には変わりません。骨格自体は変わらないため、一度診断を受ければその結果を参考にしてファッションを楽しむことができます[4]。

Q3: 骨格診断をもとにしたファッションアドバイスはどのようなものがありますか?

A3: 骨格診断に基づいたファッションアドバイスは、体型を最も美しく見せるための服のデザインや素材の選び方を提案します。例えば、ストレートタイプにはシンプルで立体感のある服が、ウェーブタイプには柔らかい素材やフリルが、ナチュラルタイプにはカジュアルなスタイルが似合います[1]。

Q4: 骨格診断の結果を活用してメイクやヘアスタイルも変えるべきですか?

A4: 骨格診断は主にファッションのためのツールですが、顔の骨格に合ったメイクやヘアスタイルを選ぶことで、よりバランスの取れた印象を作ることができます。診断結果を参考に、プロのメイクアップアーティストやヘアスタイリストに相談すると良いでしょう[3]。

Q5: 骨格診断の結果を受け入れられない場合はどうすればいいですか?

A5: 骨格診断はあくまでガイドラインですので、自分のスタイルや好みを最優先に考えることが大切です。診断結果にとらわれず、自分が心地よく感じるファッションを楽しむことが一番です[5]。

Q6: 骨格診断はどこで受けられますか?

A6: 多くの美容サロンやファッションコンサルタントが骨格診断を提供しています。また、オンラインでの自己診断ツールも利用できます。

Q7: 骨格診断は一度受ければ十分ですか?

A7: 基本的には一度の診断で十分です。しかし、体型が大きく変わった場合や新しいスタイルを試したいときに再度受けると良いでしょう。

Q8: 骨格診断の結果に基づいたファッションコーディネート例はありますか?

A8: 各骨格タイプに合わせたファッションコーディネートの例は、ファッション雑誌やオンラインのスタイルガイドで紹介されています。

Q9: 骨格診断はメイクやヘアスタイルにも影響しますか?

A9: はい、骨格診断に基づいたメイクやヘアスタイルのアドバイスもあります。顔の骨格に合ったスタイルを選ぶことで、よりバランスの取れた印象になります。

Q10: 骨格診断を受けるのに費用はかかりますか?

A10: サロンやコンサルタントによって料金が異なります。オンラインの自己診断ツールは無料で利用できるものもあります。

コメント