盲ろうとは?

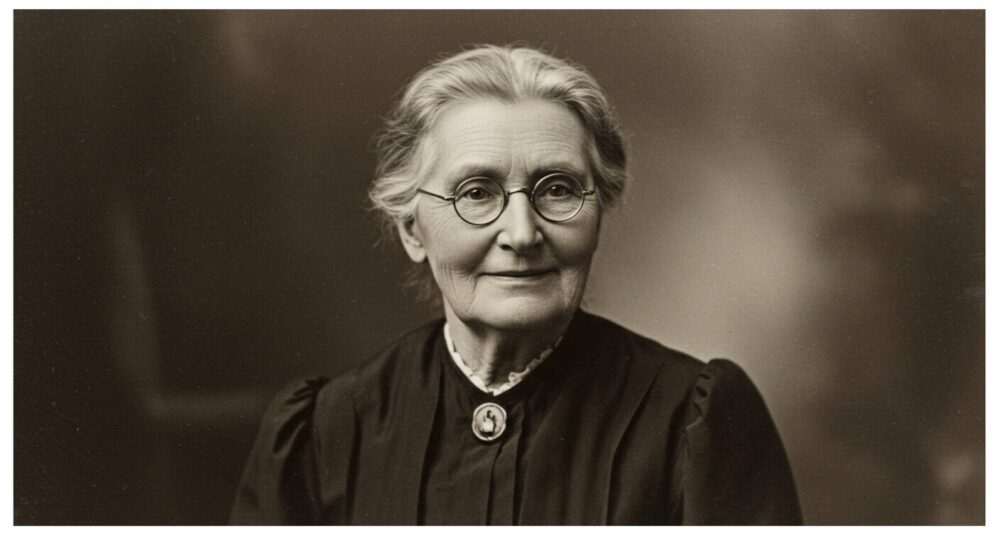

盲ろうとは、視覚と聴覚の両方に障害がある状態を指します。日本には約1万4000人の盲ろう者がいると推定されますが、多くの人にとって「見えない、聞こえない」という状態は想像しがたいものです。有名なヘレン・ケラーも盲ろう者であり、彼女の生涯はその困難を乗り越えた象徴的な例として知られています。

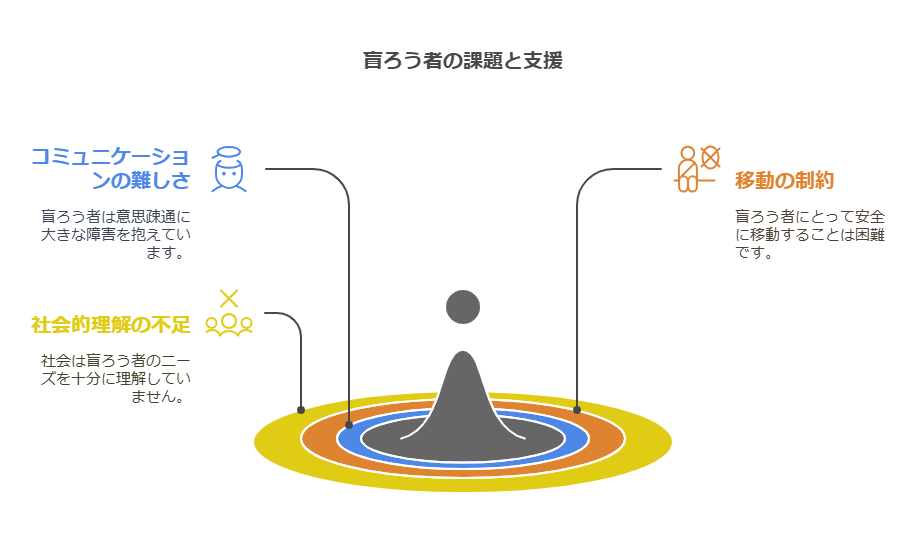

盲ろう者が抱える問題は「三重苦」とも表現されることがあります。視覚と聴覚の両方を失うことで、情報取得やコミュニケーション、移動といった日常生活全般で大きな制約を受けるためです。たとえば、仕事の場で他者と意思疎通が難しいため、就労の機会が限られたり、買い物や公共交通機関の利用にも多くの困難が伴います。このような状況は、個々の生活における課題だけでなく、社会全体における理解やサポートの不足という側面も浮き彫りにします。

この記事では、盲ろう者の実態や課題、2025年最新の支援技術、そして未来への取り組みについて解説します。

この記事のポイント

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 盲ろうとは? | 視覚と聴覚に障害がある状態を詳しく解説します。 |

| 課題と解決策 | 日常生活での困難や解決策を具体例とともに紹介。 |

| 最新の支援技術 | 2025年最新のICT技術や支援機器を取り上げます。 |

| 行動のすすめ | 読者が盲ろう者を支援するための方法を提案します。 |

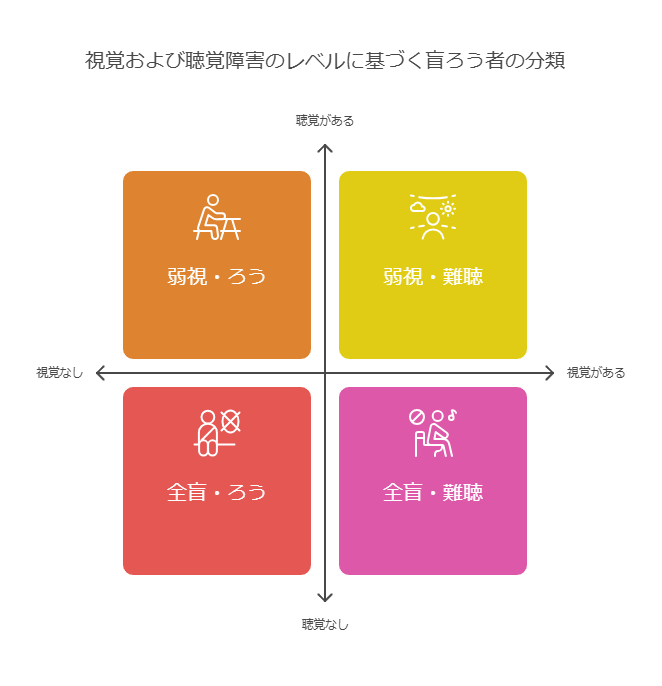

盲ろう者の多様性と分類

見え方・聞こえ方による分類

- 全盲・ろう:全く見えず、全く聞こえない状態。

- 全盲・難聴:全く見えず、少し聞こえる状態。

- 弱視・ろう:少し見えて、全く聞こえない状態。

- 弱視・難聴:少し見えて、少し聞こえる状態。

障害の発症時期・経緯による分類

- 先天性の盲ろう:生まれつき、または幼少期に発症。

- 盲ベースの盲ろう:視覚障害が先に発症し、後に聴覚障害が加わる。

- ろうベースの盲ろう:聴覚障害が先に発症し、後に視覚障害が加わる。

- 成人期盲ろう:成人後に視覚と聴覚の障害を発症。

これらの分類によって、必要とされる支援の内容やコミュニケーション方法が異なります。

盲ろう者が抱える課題

「見えない、聞こえない」盲ろう者の日常の壁

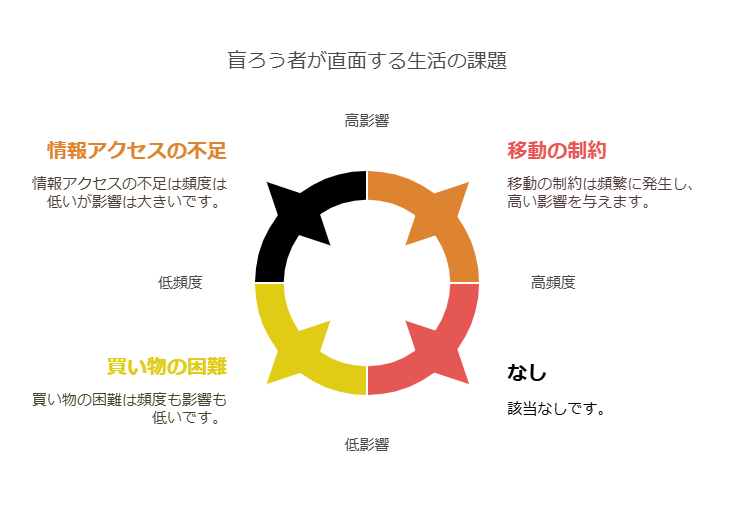

盲ろう者の日常生活には、以下のような課題が挙げられます:

- 買い物の困難:商品選びや価格確認が難しく、一人での買い物が制限されます。

- 移動の制約:適切な移動支援がない場合、安全に外出することが非常に難しいです。

- 情報アクセスの不足:テレビやインターネットから情報を得る手段が限られています。

これらの課題が原因で、社会参加や自立生活が困難になることが多く、孤立感を感じやすいと言われています。

盲ろう者の心理的影響

盲ろう者は孤立感や孤独感、不安感を抱えることが少なくありません。東京盲ろう者協会では、盲ろう者の置かれた状況を「透明な壁」に例えており、社会から隔絶されていると感じる人もいます。

最新の支援技術と取り組み

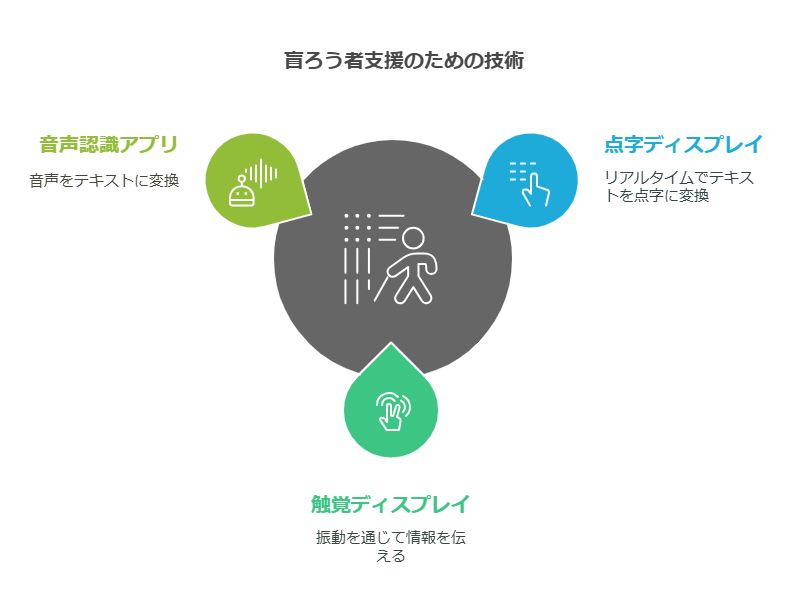

2025年のICT技術の進化

近年、盲ろう者の情報アクセスを支援するためのICT技術が進化しています。

- 点字ディスプレイ:リアルタイムで情報を点字に変換。

- 触覚ディスプレイ:振動や触覚で情報を伝える新しい技術。

- 音声認識アプリ:音声を文字化して盲ろう者に届ける。

通訳・介助員の役割

盲ろう者向けの通訳・介助員は、日常生活のさまざまな場面で重要な役割を果たしています。手話通訳や点字通訳、移動支援を通じて盲ろう者の自立をサポートします。

よくある質問(FAQ)

Q1: 盲ろう者はどのようにコミュニケーションを取っていますか?

A1: 点字ディスプレイや触読手話、指文字、音声認識アプリを活用しています。

Q2: 最新の支援機器にはどのようなものがありますか?

A2: 2025年最新では、触覚ディスプレイやAIを活用した音声認識技術が進化しています。

Q3: 盲ろう者を支援するために私たちができることは?

A3: 支援団体への寄付、ボランティア活動への参加、啓発イベントの開催が挙げられます。

Q4: 日本の盲ろう者福祉制度は充実していますか?

A4: 他国に比べて進んでいる面もありますが、通訳者不足や情報支援機器の高額化など課題も多いです。

Q5: ヘレン・ケラーのような盲ろう者は他にもいますか?

A5: 日本にも多くの盲ろう者が活躍しています。特に芸術や教育分野でその能力を発揮している方がいます。

まとめ:2025年最新の盲ろう者支援の未来とは?

盲ろう者は「見えない、聞こえない」という困難な状態で、日常生活においてさまざまな課題を抱えています。しかし、2025年の最新技術や社会的な理解の広がりにより、彼らの生活環境は少しずつ改善されています。

- 最新技術:触覚ディスプレイやAI技術が盲ろう者の情報アクセスを支援。

- 支援活動:ボランティアや寄付を通じた社会参加。

- 未来への提案:一人ひとりの理解と行動が重要。

盲ろう者が自立した生活を送るために、私たちは何をすべきかを常に考え続ける必要があります。

コメント