盲ろうとはどういう意味?

盲ろう者(もうろうしゃ) とは、視覚と聴覚の両方に障害のある人を指します。世界では約700万人、日本では約1万4千人の盲ろう者がいると推定されています。

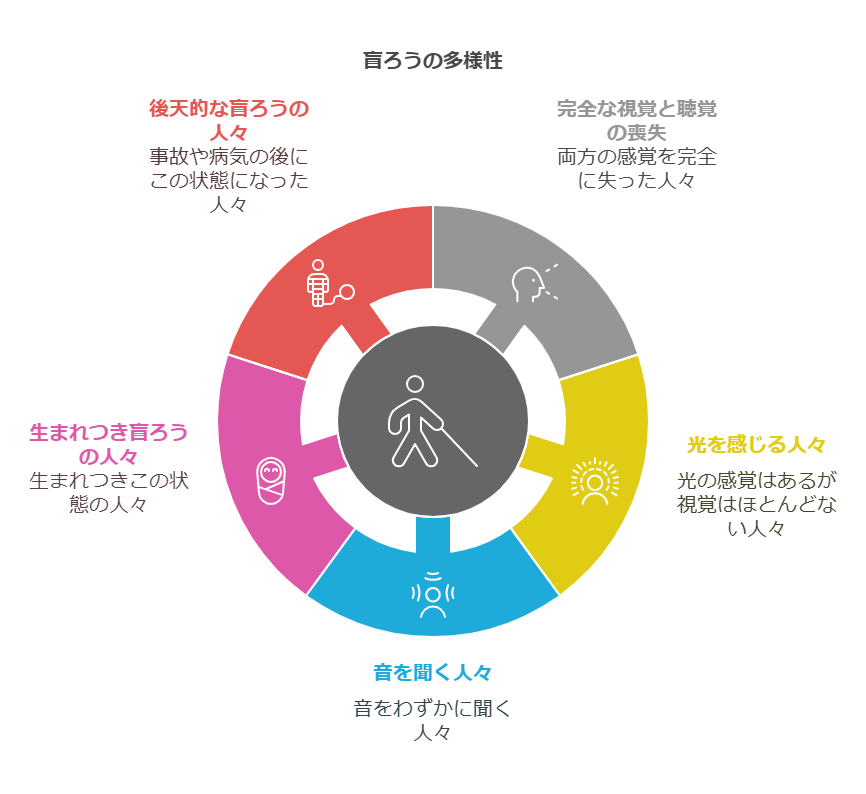

しかし、一口に盲ろう者といっても、その状態は人それぞれ異なります。例えば、

- 完全に視覚と聴覚を失った人

- わずかに光を感じる人

- かすかに音が聞こえる人

- 生まれつき盲ろうの人

- 後天的に視覚と聴覚を失った人

それぞれの状況により、生活の仕方やコミュニケーション方法が異なる のが特徴です。

盲ろう者の種類

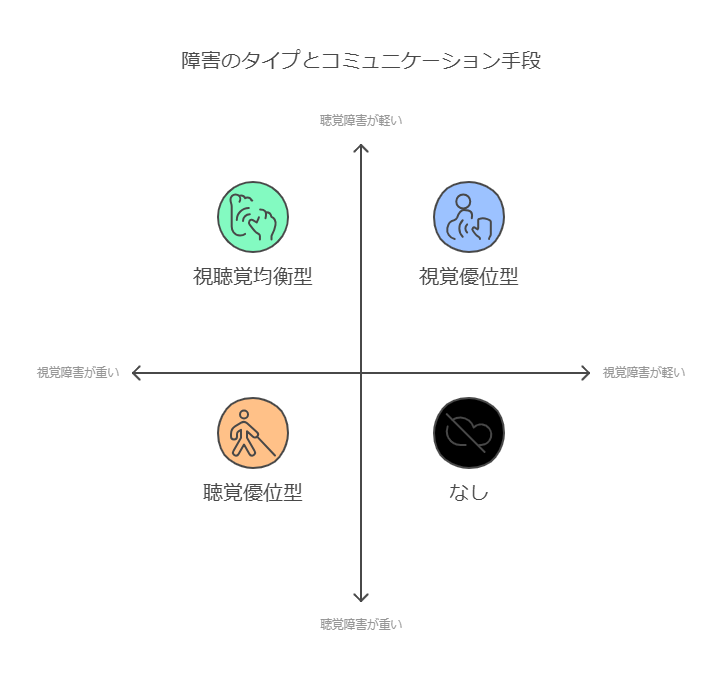

盲ろう者は視覚・聴覚のどちらが優位か によって、以下の3つのタイプに分けられます。

1. 視覚優位型

- 視覚障害が重く、聴覚は軽度または全く聞こえないタイプ

- 音声ガイドやスクリーンリーダーを活用することが多い

2. 聴覚優位型

- 聴覚障害が重く、視覚は軽度または全く見えないタイプ

- 点字や手話を活用することが多い

3. 視聴覚均衡型

- 視覚障害と聴覚障害がどちらも重いタイプ

- 指点字や触手話が主なコミュニケーション手段

また、盲ろうになった時期 によっても分類されます。

先天性盲ろう

- 生まれつき、または幼少期に盲ろうになった人

- 触覚を中心としたコミュニケーションが必要

中途盲ろう

- 成長後に視覚と聴覚の両方を失った人

- 以前の経験を活かし、新たなコミュニケーション方法を学ぶ必要がある

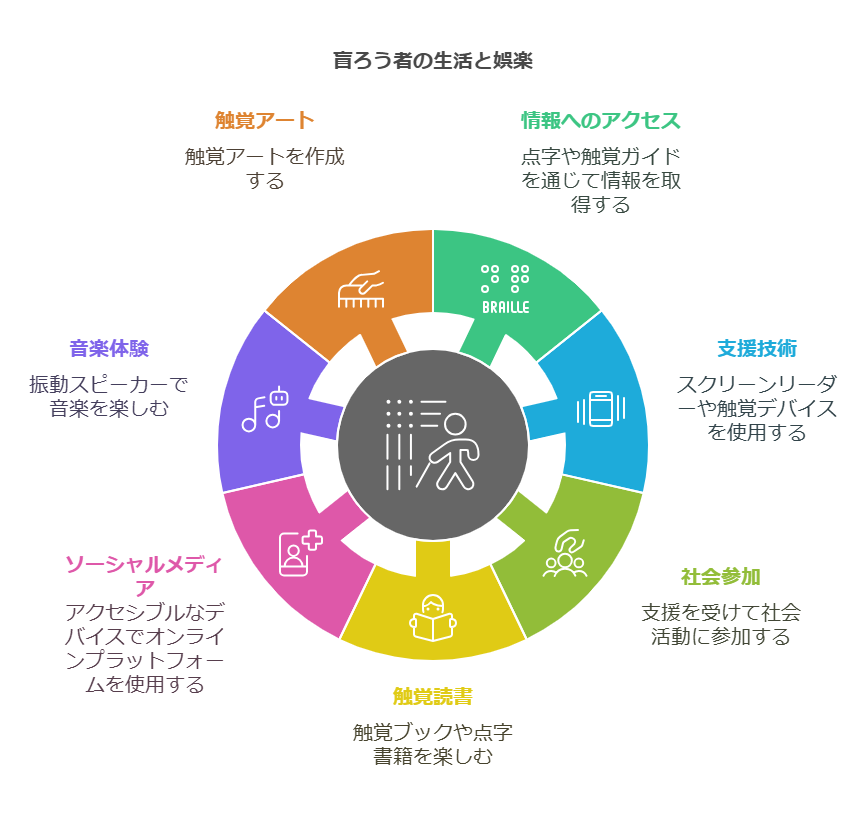

盲ろう者の生活と楽しみ

盲ろう者の生活は、状態や環境に応じて大きく異なります。主に、

- 点字や音声ガイド、触覚による情報提供を活用

- スクリーンリーダーや点字ディスプレイ、触覚グラフィックなどの支援技術を利用

- 介助者や支援者のサポートを受けながら社会参加

盲ろう者の娯楽・趣味

- 点字書籍や触覚ブックで読書

- 点字ディスプレイ付きスマートデバイスでSNSを活用

- 振動スピーカーで音楽を楽しむ

- 触覚アート(粘土細工・彫刻など)を作る

視覚と聴覚以外の感覚(触覚・嗅覚・味覚・体性感覚)を駆使 することで、私たちが想像する以上に豊かな世界を認識し、楽しんでいます。

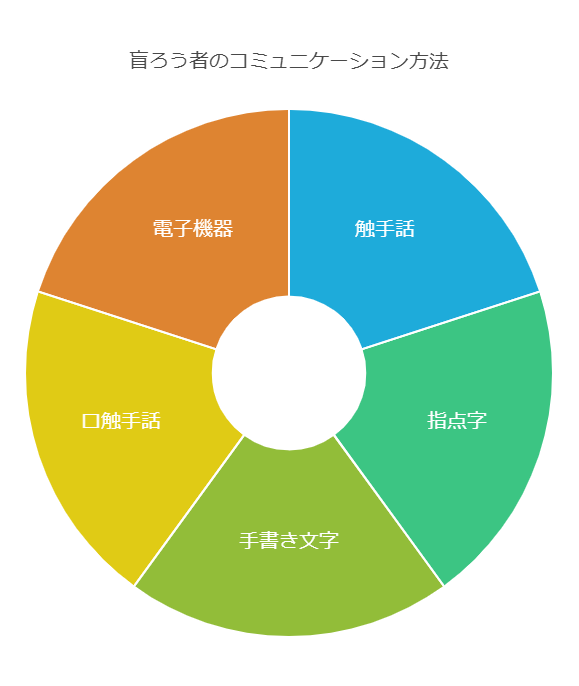

盲ろう者のコミュニケーション方法

盲ろう者が周囲とコミュニケーションを取る方法には、いくつかの種類があります。

1. 触手話(しょくしゅわ)

- 手話を触れながら理解する方法

- 相手の手の動きを触ることで手話を読み取る

2. 指点字(ゆびてんじ)

- 指先に点字のパターンを打って伝える方法

- 盲ろう者同士の会話にも使われる

3. 手書き文字(てがきもじ)

- 相手の手のひらに文字を書く方法

- 比較的学習しやすく、一般の人にも使いやすい

4. ロ触手話

- 話者の口に手を当て、唇の動きや呼気などを感じ取る方法

5. 盲ろう者向けの電子機器

- 点字ディスプレイ・音声読み上げ機能付きデバイスを活用

- 振動通知機能を使ったスマートウォッチやウェアラブルデバイス

有名な盲ろう者とは?

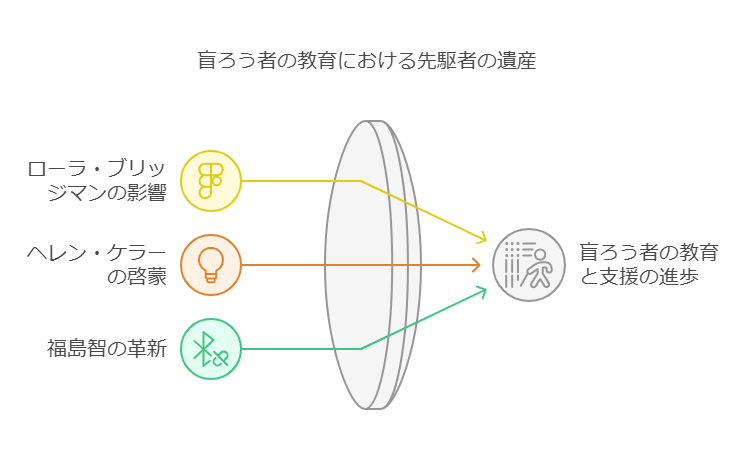

1. ローラ・ブリッジマン(Laura Bridgman)

- ヘレン・ケラーよりも前に活躍した盲ろう者

- 幼い頃に視覚、聴覚、嗅覚を失う

- 触覚を通して言葉を学び、教育を受けた

- 彼女の経験は、後の盲ろう者教育に大きな影響を与えた

2. ヘレン・ケラー(Helen Keller)

- 世界的に有名な盲ろう者

- 幼少期に視覚と聴覚を失ったが、教育を受け作家・講演家として活躍

- 障害者支援の先駆者として広く知られる

3. 福島智(ふくしま さとし)

- 日本の著名な盲ろう者であり、東京大学教授

- 指点字 を用いたコミュニケーション技術の発展に貢献

- 盲ろう者支援の研究を行い、多くの著書を出版

盲ろう者支援と社会の取り組み

盲ろう者支援の団体・サービス

- 日本盲ろう者協会(NBDA)

- 盲ろう者支援センター

- 地域の手話・点字サポート機関

盲ろう者の生活をより豊かにするために、支援技術の発展・教育・サポート制度の拡充が求められています。

まとめ|盲ろう者の種類・生活・コミュニケーション・有名人

盲ろう者とは、視覚と聴覚の両方に障害を持つ人 を指します。コミュニケーション方法には指点字、手書き文字、触手話 などがあり、近年では電子機器の活用も進んでいます。

また、ヘレン・ケラーや福島智のような著名な盲ろう者 もおり、社会に大きな影響を与えています。

今後、盲ろう者の生活をより豊かにするために、支援技術の発展や社会の理解が重要 となります。

関連情報はこちら:2025年最新!盲ろう者支援の現状と未来を解説

コメント